“Do rio que tudo arrasta se diz que é violento. Mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem”. Bertold Brecht

O objetivo inicial desse texto é discutir o lugar da raiva, da revolta, da opressão, que acomete alguns subalternizados. O termo mais apropriado seria oprimido, no entanto, como esse termo é carregado de um sentido pejorativo, de inferiorização, nos valeremos do conceito de subalternizados.

O pano de fundo do texto é pensar, refletir sobre a forma com a qual ocidentalmente se contrapõe violência a civilização. Vários autores ao longo da história recorreram ao estado de natureza para caracterizar e opor a civilização. Tentarei mostrar ao curso do texto, como que os argumentos civilizatórios, de dimensão Iluminista acabam por fomentar um campo de silenciamento, altamente violento, mas ignorado e até mesmo legitimado pela maioria das pessoas.

Entrecorto algumas partes teóricas com experiências vivenciadas em sala de aula para tecer reflexões sobre o consultório, as partilhantes vivenciando situações de abuso, racismo, sexismo, machismo e silenciamentos em todas as esferas e níveis.

Primeiro corte.

Era o ano de 2003/2004 quando subindo para lecionar numa escola do Tirol, região do Barreiro de Bh, vejo duas meninas dialogando, se provocando. Uma era namorada, a outra tinha curtido, comentado o Orkut do namorado da outra. De repente, eu fico para trás, elas poucos metros a frente começam a se estapear. Isso se deu no intervalo deu olhar para trás e cumprimentar uma aluna que me chamava. Vejo uma arremessando os livros na outra e se atracando. A cena me chamou atenção, porque, realmente, ela se deu na falta da linguagem. Justamente, nesse limiar. Quando uma não conseguiu mais dialogar com a outra, houve o ataque direto.

Estado de Natureza

Há um entendimento comum no pensamento ocidental que a violência é o retorno à barbárie. Dentro dessa mesma pontuação há o entendimento de que a agressão, a raiva, os instintos guardam o lugar dos animais, da selva. E ainda na mesma marcação, os seres humanos, mais claramente, os homens se diferenciam dos demais seres, justamente, por romper com a natureza. Esta ruptura guarda desde a conquista do fogo cujo mito de Prometeu esclarece quanto a conquista da linguagem.

Em verdade, Marx nos ensinou a não desassociar a conquista do fogo do domínio da linguagem. Na interpretação do pensador alemão ambas acontecem dialeticamente a medida em que o homem transforma a natureza e é transformado por ela. Nessa condição nos humanizamos a medida em que dominamos a natureza. A medida na qual os seres humanos não são mais ameaçados pelos fenômenos naturais e conseguem construir artefatos tecnológicos que os protegem e ao mesmo tempo ameaça outros seres.

Esse é um bom campo de diálogo, mas nosso ensejo é outro. É percebermos a linguagem como essa combinação simbólica, esse artefacto tecnológico que possibilita a escrita e a leitura desse texto. A linguagem é o constructo invisível, que sedimenta, articula uma tentativa de interação, comunicação entre os seres.

Para autores atuais – Habermas, Austin – a finalidade de toda linguagem é a comunicação. Mais do que falar, se expressar, busca-se mediante a linguagem comunicar aquilo que se intenciona, se deseja, se quer rumo ao entendimento.

Destacando e ampliando, ao falarmos de intenção, desejo, querer, a linguagem sai do campo do concreto, do palpável, do mensurável e retorna para horizontes do inefável. Aspectos da ordem da subjetividade, daquele estado denominado de 1ª pessoa, na qual a gente com a gente mesmo, nem sempre consegue dar nome ao que sente, nem sempre consegue controlar o que se deseja, nem sempre sabe nomear o que se quer.

Se há um mundo concreto, direto, forte, resoluto fora de mim, repleto de normas sociais, de regras gramaticais, de predicações e regulação do sentir, do querer, do intencionar. Há dentro de cada sujeito, como decodifica Freud desejos, pulsões, que querem, que desejam, que sem uma intermediação da cultura, na concepção desses pensadores, nos tornaria bichos, animais, selvagens, primitivos. Em suma não conseguiríamos romper com o estado de natureza e criar a civilização.

Nietzsche visualizou esse homem como uma corda sobre o abismo. Humano demais para se fazer o além do homem, demasiadamente humano para superar o estado de fera.

Nesta travessia sobre o abismo, Sartre aponta que o homem é um processo, um absurdo, um projeto. Na travessia sobre o abismo o ser humano não se tem um antes no qual se era adâmico, tampouco um depois que se fará crístico. Há apenas uma travessia na qual ele está sendo. Mas, sendo o que? Sendo como?

Gastamos os primeiros parágrafos para mostrar que esse homem sempre foi pensado a partir de um olhar, de um dado narcísico, cartesiano, europeu. Esse homem sempre ganhou atributos diretos de universalidade que dificultou, impossibilitou e impossibilita a outros seres serem alçados a civilização.

O conceito imagético de civilização guarda em si uma ilação tácita com o Éden. Uma relação com uma identificação que notabiliza o paraíso como tendo cor, raça, gênero, idade, orientação sexual. O que reveste os civilizados como machos, brancos, adultos, homens, heteros, ocidentais. Essa ideia prévia lhes assegura uma entrada e uma travessia sobre a corda de maneira muito segura. De modo que sob o caminhar deles planifica-se todos os abismos. Em suas práticas e regras aplaina-se todas as contradições.

No seu movimentar no mundo, seus gostos, seus quereres, suas intenções, suas vontades são alçadas a parâmetros universais nos quais todos os outros seres, são transformados em não ser. Todo diferente é alienado, separado, rotulado, taxado, estereotipado a partir dessa perspectiva civilizada, avançada, imaculada, original; quase uma expressão divina da pureza, da clareza, da ordenação. Todo o restante é resto.

Todo o resto é não ser. Todo não ser nunca serão. Mulheres, negrxs, indígenas, LGBTQI+, neurodiversos, esquizofrênicos, o rol é infindável, adentra outros reinos: animais, insetos, fauna, flora, ar, água. Nada é. Todos encontram-se abaixo do nível civilizatório. Todos necessitam chegar ao paraíso que já tem dono, regras de saída, de travessia e de entrada e não importa o que seja feito. Esse é um espaço não acessível aos diferentes.

E é nesse escopo que a violência foi ganhando a minha atenção. Por favor, compreendam que estou apontando a imagem do reflexo de Narciso. Uma imagem que reflete os ideários de uma branquitude, de uma pureza, de uma higienização, de uma claridade, de algo álvaro, casto, imaculado, no qual todo diferente é sempre uma afronta a essa imagem. É uma quebra de padrão desse reflexo que não pode ser visto, ouvido, tolerado em sua diversidade.

A essa reflexão associou-se uma universalidade padronizada que não dá conta do diferente, nem das diferenças. É necessário cristianizar, colonizar, corrigir toda mulher, todo preto, todo índio, todo gay, todo desviante para que possam realizar a travessia e adentrar o Éden. Fora dos dois tons de branco só existe impureza, incorreção.

A ideia, insisto e circunstancio ainda mais, é primeiro mostrar a violência dessa imagem a todxs aqueles que não se veem nela refletido. E a partir especificamente desse lugar tecer considerações, sobre a raiva, a revolta, e os subalternos.

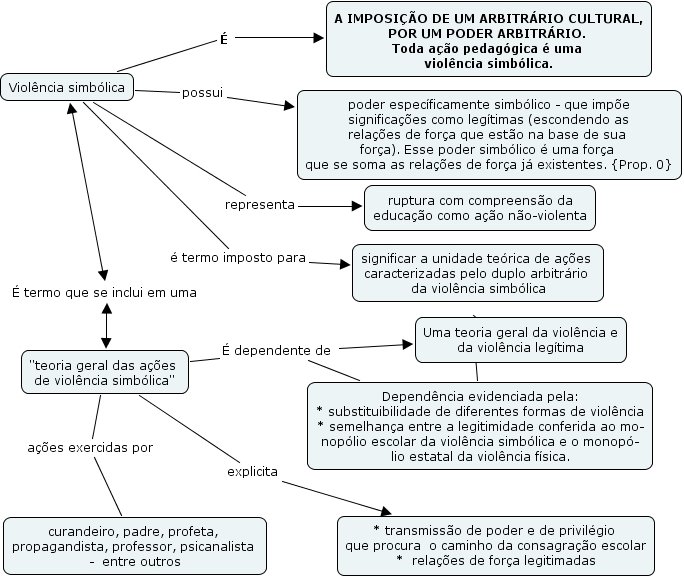

De modo que a ideia é registrar a violência simbólica naturalizada de um grupo de seres que serve de conexão clara entre a razão e a linguagem para explicar que fora dos atos de fala consensuados, colocados em norma culta, se valendo do inglês como idioma oficial da civilidade, os gritos, gemidos, cotoveladas, palavrões, fúria, raiva, revolta dos subalternos é violência. Mais do que isso, é brutalidade, bestialidade, impossibilidade de permitir que tais seres gozem dos benefícios da civilização.

A única prova que os subalternos podem dar de que são civilizados é permanecendo na cozinha, na senzala, no armário, nas florestas. O testemunho de civilidade dos subalternos é a permissão concedida e voluntária de que os civilizados falem por elxs. Que o pai fale pela filha e depois a voz dela seja ecoada pelo do marido. Que o branco nos explique o motivo da escravidão e da não existência do racismo; que os heteros pontuem a sacralidade dos desejos.

Que os poluidores ensinem que as montanhas, os rios, as florestas servem para ser exploradas, depauperadas e aferirem lucros. Coisa que seres tido como primitivos, tais quais os indígenas não conseguiram compreender.

É recente e ainda assustador a muita gente quando apontamos essas imagens como violências. Quando os subalternos gritam e reclamam, questionam dessa situação. De tão cotidianas, corriqueiras, naturalizadas e naturais elas estão nas famílias, nas escolas, nas igrejas, nos ambientes de trabalho. Uma naturalização tão grande que mulheres condenam gays, estes praticam racismos, negros propagam o machismo e o ciclo não para. Sob o abismo permanece a dificuldade de se tornar aquele que se é, porque sempre há a espera, a expectativa de que em algum lugar da travessia, o patinho feio vira cisne. O preto embranquece. A mulher se masculiniza. O gay vira hetero. É um desastre, uma frustração aos machistas, racistas, transfóbicos quando os subalternos não desejam mais ir ao Éden.

Segundo Corte:

Uma cena que me auxilia a ilustrar essas situações de violência se deu na minha escola do coração. Uma escola que foi meu manancial por décadas. A escola, instituição, se localiza na cidade de Ribeirão da Neves, região metropolitana de BH. Era meus primeiros anos na educação. Durante décadas tudo o que eu soube foram aqueles meninos e depois meninas que me ensinaram. E a violência delxs me espantava.

Eu estava diante de outro mundo, outra realidade, na qual os signos linguísticos da civilização marcavam outro significado, não tinham sentido. Todo aquele universo era muito eu, mas ao mesmo tempo tinha o compromisso de tentar decodificar aquele universo apaixonante, desafiador. Uma das tentativas de estabelecer esse diálogo foi pedindo para pesquisarem a biografia de Mahatma Gandhi e depois tentaríamos chegar em Martin Luther King.

Falar de não violência era uma afronta a maioria delxs. Era como falar de extraterrestres, em verdade, isso seria mais tranquilo baseando-se nos Gibis, nos desenhos animados. Não violência não encontrava registro no universo da maioria delxs. Era uma afronta porque o sistema-mundo do qual faziam parte a violência era uma forma de comunicação.

Um dia, nesta mesma escola, após termos realizado a oração, antes de irmos à sala de aula em fila indiana, subindo as escadas, um menino dá um coice na aluna. Foi um movimento súbito, literal e simbolicamente um coice, tão abrupto que mesmo eu estando a uns dois metros de distância tinha sido atingido. Eu tenho certeza de que eu caí pra trás. Não que o chute tivesse me alcançado, minha turma estava a frente. É que eu cresci sobre a égide: “em mulher não se bate nem com uma flor!”

O aluno, por volta dos 13/14 anos tinha dado um chute de arte marcial, mas o espanto se fez completo, quando longe de chorar, de gritar, de recuar, de procurar ajuda, a menina que estava um degrau abaixo na escada fechou a mão e deu socos na cara do aluno que estava um lance de degrau acima. Ela estava em todos os sentidos e lugares numa posição desfavorável, mas nada disso foi empecilho para seu revide, para o seu ataque.

A cena era inusitada, linda. Eu acabei tendo que defender o menino, porque ele estava apanhando. O professor responsável chegou, encaminhou ambos para direção. Passei lá depois para falar o que eu vi. Mudaram a menina de turno.

O ponto que quero alargar é que essas cenas acontecem num intervalo de dois segundos, duram menos do que um minuto. Mas, aquele tempo entre o visualizar a cena, compreender o que está acontecendo passa todo um filme na minha tela mental.

Nessa tela mental eu via como que para aquele garoto era natural bater em mulheres. Vinha a cena do pai, dos tios espancando a mãe, as tias, as namoradas, os adversários. A agressão era uma linguagem. O soco, os gritos, os pontapés, as facadas, os tiros eram um alfabeto existencial.

Da mesma forma que algumas famílias aprendem a dialogar, a ouvir, a ponderar, aquele núcleo familiar ensinava que os punhos, a raiva era uma imposição, era uma manifestação repleta de sentido que ocasionava temor, submissão, subjugação.

Do mesmo lugar, mas no polo oposto, via como aquela cena era também recorrente àquela menina, mas em todas as fibras que existiam nela não havia a possibilidade nenhuma dela apanhar como a mãe.

Ela comentou sem choro, sem arrependimento, com clareza, com segurança, que “homem não coloca a mão nela”. E, ficava claro em nossa conversa posterior, não importa a força do garoto, se ela apanhasse, ela o mataria. Num sentido mais profundo, não o garoto, mas o pai dela, uma boa parte dos homens. Ela não batia num garoto, ela batia num sistema, ela batia numa multidão.

O ponto é: como se fala para essa garota para confiar nos homens? Como se diz que ela agiu errado, que ela deveria ter procurado, esperado a ajuda do professor?

Quero apontar que esse ato é uma linguagem, carregada e repleta de sentido. Sobre a película civilizatória pode-se chamar de violência, barbárie a maneira com a qual os subalternos reagem as opressões cotidianas, mas eu fui percebendo que essa é uma classificação tendenciosa.

Fui percebendo que para as pessoas que foram colocadas no lugar de coisa, no espaço de não ser, responder com o corpo, com a raiva não é igual a quem dispõe de todos os instrumentos civilizatórios e prefere o prazer da exploração e da tirania. Não há equivalência entre os atos e talvez por isso o monopólio legitimo da força por parte do Estado encarcera, criminaliza com tanta volúpia os subalternos.

“As leis não bastam.

Os lírios não nascem

da lei.

Meu nome é tumulto, e escreve-se

na pedra.”

O que me lembra outros dois casos. O primeiro relatado no celebre livro “Cama na Varanda” na qual há o relato de uma mulher que depois de sucessivas surras, inúmeros chamados à polícia sem sucesso, sem acolhida, sem providência; corta o pênis do marido e é presa. Afinal, olha que violenta!

A outra foi também uma situação de sala de aula, creio que 2006 na qual nos minutos finais da aula me sento para fazer chamada. Escuto burburinhos. Entre o número 17 e o 22 a moça se levanta com a carteira erguida sobre a cabeça. A sala inteira levanta junto e se afasta. Eu naqueles milésimos de segundo sem entender nada, olhando a perplexidade de todos envolta, levanto-me e vou em direção a moça.

Não cheguei a tempo de impedir que ela arremessasse a carteira, mas a tempo de olhar para uma das melhores alunas que já tive, e tentar entender de onde vinha aquela raiva, aquele ódio. Uma raiva, um ódio que não era só dela.

Ela, literalmente, estava ‘incorporada’ de uma raiva descomunal, de um descontrole completo. Eu de fato toco a testa dela e a chamo pelo nome. Outros levam o rapaz para fora da sala. O “pobre e indefeso” moço, que tinha sido atacado por uma aluna preta em dia de fúria. Ela é chamada na direção. Um amigo dela, igualmente genial, leva as coisas dela. Em nossa presença, na biblioteca, ela se abre e diz: “ele mexe comigo desde a 4ª série.” Ela estava no 3º ano do ensino médio e ninguém a tinha ouvido.

Foram dos 10 aos 16 anos, diuturnamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, anualmente, a mesma afronta, o mesmo desrespeito que resulta na única conclusão civilizatória: a violenta foi ela. A agressora foi ela ao revidar fisicamente depois de seis anos.

O garoto “fofo, lindo, simpático, agradável” era a vítima. Não chamou a polícia, não deu queixa, sumiu da escola por dias, porque a família da aluna tinha envolvimento com o tráfico e ele ficou com medo. Poderia ter dito antes?

Quero apontar, talvez erroneamente, que algumas pessoas não entendem a linguagem como busca de entendimento, como telos de toda comunicação. O opressor se vale justamente do uso da linguagem para provocar situações de agressão e demonstrar que elx é vítima. Ela pediu para ele parar por dezenas, centenas de vezes. Seis anos falando, repetindo, chorando, até que em uma explosão, ele ouviu.

Das moças da escola do Tirol a reflexão que faço relacionado ao estopim da agressão física dialoga com a proximidade. Na minha tela mental vinha a disputa delas por um mesmo homem, que elas literalmente, chamavam de meu macho, meu homem. Quando elas se aproximam toda essa tensão não resolvida vira faísca. Numa especulação selvagem elas queriam se pegar mesmo, mas não tinham condições de decodificar esse tesão. A agressão física, nesse sentido brutal é mais imediata. Gera quase a mesma satisfação. É uma visão simplista, reducionista, porque falo de um intervalo, de uma invisibilidade imponderável, de milésimos de segundos que busca explicar toda uma visibilidade assustadora e monstruosa. Mas, explica?

Claro que não. Não alcança os cumes da racionalidade, da clareza, da inteligibilidade que apostamos e esperamos. Queremos acreditar que a linguagem consegue tamponar, sedimentar tudo aquilo que não conseguimos nomear e nem sabemos que existe e habita em nós. Esse engano custa caro, mas ao que tudo indica, isso não é um engano e sim uma forma sistemática de opressão. Similar a do garoto que instiga, provoca, verbalmente, linguisticamente, simbolicamente até que a vítima explode e se faz agressora física.

Somente nesse momento a violência é perceptível, criminalizada, teorizada. Até então, tudo está tranquilo. Nada disso é violência. Nada disso é percebido. A vítima é silenciada, constrangida, porque tudo não passa de coisa da cabeça. Tudo é mimimi.

Caminho para o final.

“Então me enterre no oceano com meus ancestrais, que pularam de navios pois sabiam que a morte era melhor do que a escravidão”.

Killmonger personagem do Pantera Negra

Como eu poderia dizer a minha aluna negra, vítima de racismo, machismo, bullying por seis anos que ela deveria pensar melhor antes de agir? Que o que ela fez foi errado? Como eu poderia dizer a minha aluna do ensino fundamental que nem todo homem é opressor? Como eu posso dizer às minhas amigas, partilhantes com medidas protetivas contra os seus ex que…, que…? Como eu posso dizer as minhas partilhantes, amigas pretas que elas não devem odiar brancxs?

Há razões legitimas para elxs sentirem raiva, medo, ódio e eu entendo cada um dos motivos, das razões. Quero abraçar cada um(a) delxs ao mesmo tempo precisamos caminhar, precisamos ir para construção de um mundo que supere essas limitações da comunicação e da linguagem. Se essa construção se fará por briga, atritos, pancadas, por violinos, flautas, batuques, não importa. O essencial é que saibamos lidar com as dores da opressão sem nos tornarmos opressores, sem nos refastelarmos na posição de oprimidos.

Claro que as entendo. Claro que as defendo. Claro que escrevo todo um texto para mostrar, que passou da hora de vocês/nós pararmos de acreditar que só há uma forma de atravessar o abismo, que só há um único reflexo válido do espelho. Todos os demais devem ser aniquilados, destruídxs, desqualificadxs. A dor que se provoca ao não aceitarem o outro enquanto outro fomenta uma raiva, um ódio que aumenta.

Só não acredito que essa linguagem se fará no mesmo estado interno que desejamos suplantar, que iremos construir um novo mundo nos vingando, discriminando os opressores. E é este o ponto que mais me enfurece em todo o processo. A forma com a qual seres lindos foram contaminados e intoxicados pelo ódio.

E, a coisa mais dolorosa do processo clínico, existencial é ver pessoas belas, bonitas, contaminadas por um ódio que não é delas. É como se o contato com seres- racistas, abusadores, machistas- tivessem adoecido a forma com a qual veem o mundo, vivenciam a existência. Passassem a agir fora da natureza delas.

Talvez uma das partes da travessia seja aceitar a dor, a raiva, a revolta, o grito, como expressões legítimas. Expressões iniciais e quase imprescindíveis para nossa travessia.