A educação pode transformar a sociedade?

Para tentar começar a responder essa questão partiremos de uma citação do patrono da educação, Paulo Freire:

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”.

O que nos move a ter vontade de estudar?

Para quê transformar o mundo?

Existe, de fato, algo a ser transformado nesse mundo?

Qual a nossa intenção, ou seja, vamos dirigir nossas vidas (e o rumo da história) em qual direção?

Anos 90: o fim da história

Para começar nossa reflexão precisamos compreender alguns fenômenos que deram origem ao modelo educacional que temos hoje no Brasil. Vamos retornar aos anos 1990, ao contexto de globalização e abertura da economia brasileira. Ao momento em que o papel do Estado estava sendo redefinido, deixando de ser o único regulador das finanças, das políticas sociais e do trabalho, e passava a incluir novos atores na gestão e no financiamento dos sistemas de ensino e de outros serviços sociais.

No momento em que emergia a hegemonia neoliberal, o Banco Mundial e a UNESCO (organismos internacionais que definem o financiamento e a agenda social a ser seguida por diversos países) propagavam a visão de que os indivíduos mais modernos e com mais oportunidades seriam aqueles mais adaptáveis à perda de direitos trabalhistas e mais conformados com a realidade social em que se encontravam.

Estavam sendo difundidas, de maneira massiva, pela grande mídia, ideias de que a vida só poderia melhorar por meio de ações individualistas e de competição, nunca mais por meio de lutas coletivas, como greves, manifestações e outros tipos de agitações, que estavam fora de moda.

Em meio às propagandas ideológicas que exacerbavam a liberdade individual, exercida pela via do consumismo, do hedonismo e da rivalidade entre os trabalhadores e entre as empresas, passou a se propagar também a ideia do fim da história e das utopias, pois havíamos chegado a uma sociedade pós classista e pós-industrial, à sociedade do conhecimento, constituída de indivíduos livres mediante seu papel de consumidores.

Onda de pensamento único e retração do Estado

O Estado passou a ser visto como o causador de todos os males, por atrapalhar o funcionamento “natural” dos mercados, incluindo o mercado de trabalho já que os direitos trabalhistas “oneram” o custo do trabalho.

Seguindo essa lógica qualquer pensamento comprometido com mudanças profundas na ordem social estava perdendo a validade e uma onda de pensamento único, sobre os rumos da história, abateu a sociedade.

Contemporâneos do fim do socialismo no leste europeu, simbolizado pela queda do muro de Berlim, muitos lutadores democráticos, progressistas, socialistas e de esquerda em geral passaram a entender que era impossível mudar os rumos da história mas somente se adaptar a ela.

Movimentos pró-democracia e a reação à ação popular

Um pouco antes dessa hegemonia neoliberal fincar raízes em nossas mentes e corações, havia ocorrido alguns movimentos importantes de revolta juvenil, feminista, antirracista e ecologista nos países centrais do capitalismo. Movimentos que cobravam mais atenção do Estado sobre as demandas das mulheres, das pessoas não brancas, não heteronormativas, dos jovens e do meio ambiente.

Os principais exemplos são o Maio de 68 na França e os movimentos antirracistas e contra a guerra do Vietnã nos EUA, durante os anos 60 e 70. Esses movimentos cobravam mais democracia de seus Estados, mais participação da sociedade nas decisões e mais liberdade política para os cidadãos. Eles acabaram, porém, sendo “neutralizados” pela onda de pensamento único neoliberal, a partir dos anos 80.

No Brasil, que amargava uma ditadura nesse período, os movimentos de contestação da ordem e pró-democracia começaram a se insurgir a partir do final dos anos 70. O principal deles ficou conhecido como “Novo Sindicalismo”. O resultado dessas insurgências no Brasil foi a Constituição Cidadã de 1988.

A partir da hegemonia neoliberal dos anos 90, aos países periféricos – em especial os latino-americanos, que sofriam com alta inflação e endividamento externo – coube se adaptarem ao modo de governar neoliberal.

A luta pela democratização do acesso ao conhecimento, tão vívida nos anos 80, acabou sendo abafada, diante da nova ordem econômica mundial. Esta, causada pela liberalização e internacionalização das finanças e do comércio entre países, levou o capital que controla a ciência e a tecnologia a ser concentrado de forma inédita até aquele momento.

Conforme aumentava a liberdade do capital, foi se reduzindo a liberdade das pessoas, que passaram a perder direitos e a sofrer com a queda de padrão social.

Pressionadas por grupos empresariais, as assessorias técnicas dos organismos internacionais reposicionaram a atuação das organizações empresariais na educação pública em todo o globo.

Educação na América Latina no contexto de reestruturação produtiva internacional

Os países latino-americanos passaram a implementar mudanças em seus sistemas de ensino pautadas pelas demandas da reestruturação produtiva que estava em curso. Isto ocorria, já que as organizações estavam desmontando suas linhas de produção, gerando a criação de várias empresas a produzir as partes do que seria montado depois. Além disso, instaurava-se um processo de internacionalização, reduzindo empregos em algumas regiões do globo e os transferindo para outras áreas, resultando em rebaixamento salarial.

Também entrava em cena a automação e a tecnologia de informação, que revolucionou a produção industrial. Tudo isso refletiu nos sistemas de ensino.

Os conhecimentos e as habilidades específicos deviam preparar os estudantes para essa nova configuração do mercado de trabalho. Ela trouxe aumento da precariedade, da rotatividade e da instabilidade dos postos de trabalho, com perda dos direitos trabalhistas, além da redução da massa salarial e do aumento do desemprego, em meio à perda do poder de barganha dos trabalhadores. Consequências de uma crise que se abateu sobre o sindicalismo no Brasil e no mundo.

Brasil entre 2 projetos de educação

A reforma da educação brasileira a partir de 1996 (consumada na aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) se centrou em objetivos científico-tecnológicos reformados, voltando-se a uma ideia nova de cidadania e competitividade.

Havia dois projetos de país em disputa nos anos 90.

Um deles se comprometia com a retração do Estado e com a privatização dos serviços públicos, conforme a doutrina neoliberal, que promete enxugar a máquina estatal e elevar a competitividade entre empresas na oferta de serviços (mas, acaba entregando piora nas condições de vida da classe trabalhadora e retrocesso nos direitos adquiridos).

O outro, era um projeto popular, expresso por entidades e movimentos sociais, em luta por educação pública, gratuita, laica e de qualidade. O fundamento desse projeto era a inclusão de todos os brasileiros nos direitos básicos, em especial na educação, na saúde e na previdência. O custo dessa inclusão total (universalização dos direitos) seria de todos os contribuintes.

O projeto governamental que venceu a disputa naquele momento pautou o abandono progressivo, por parte do Estado, da tarefa de manter e desenvolver o ensino, transferindo tais tarefas para a família, ONGs e empresas.

As transferências de responsabilidades foram normatizadas por meio da descentralização dos encargos públicos, sem que fossem garantidas condições mínimas de qualidade.

E os professores?

O papel social dos professores foi sendo aniquilado pelas imposições governamentais, através de reformas, que rebaixavam sua condição de vida e de trabalho e desrespeitavam seu saber e sua qualidade profissional.

A ideia, proclamada pelo governo, da construção coletiva de currículos e propostas pedagógicas pelas escolas, partindo de suas realidades específicas (conforme havia sido reivindicado pelos movimentos sociais dos anos 80) foi sendo, gradativamente, atropelada pelas avaliações nacionais e pela formação em serviço. Gerava-se constrangimento nas redes públicas de ensino, pois tais iniciativas passaram a ser impostas por especialistas e consultores, desconhecedores da realidade concreta das escolas brasileiras.

As ações de resolução de problemas sociais, impostas aos professores, vêm impedindo, desde a década de 1990, o desenvolvimento dos conteúdos educacionais previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).

As exigências em torno da formação continuada dos professores sugerem que esses trabalhadores devem ser capazes de lidar com problemas extremamente complexos, mesmo sendo a carreira do magistério tão pouco atrativa do ponto de vista salarial e profissional.

Desarticulado de um projeto social mais amplo no tratamento da inserção econômica e social da juventude, incluindo o desenvolvimento econômico (regional e nacional) com políticas públicas visando a geração de emprego e renda, tal reforma educacional mostrou coerência com o ideário conservador na perspectiva mercantilista e fragmentária da pedagogia das competências, mediante a organização do ensino por módulos, sob a ideologia da empregabilidade.

O objetivo dessa reforma dos sistemas de ensino, nos anos 90, era o aumento da produtividade dos mais pobres e a diminuição da pobreza, a partir da educação.

A educação que estimula a competitividade entre os trabalhadores, pode combater a pobreza?

A causa da pobreza de um país é sua baixa escolaridade?

Educação de qualidade e gratuita pode dar conta de elevar o padrão de vida da sociedade?

Todos devem ter acesso a direitos e aos serviços sociais ou só os melhores devem ter bons empregos, depois de formados, podendo assim pagar por serviços privados (saúde, educação, previdência, etc)?

Da cabeça de quem saem os Planos Nacionais de Educação?

Por incrível que pareça os Planos Nacionais de Educação no Brasil não são produzidos por pedagogos e sim por economistas e engenheiros desde 1964, embora essa tradição tenha se fortalecido a partir do governo FHC (1994-2001). Isto, ao mesmo tempo em que o país optava por não elevar o percentual do PIB investido em educação, conforme a ideologia de redução dos gastos sociais do Estado.

Esses planos, embora aprovados pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), passaram a ser orientados pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Além disso, a União passou a transferir suas responsabilidades para os Estados, independentemente desses entes poderem garantir condições mínimas de qualidade.

E a relação entre educação e pobreza?

Segundo Marx, a ciência empregada nos maquinários e nos modos de produção – enquanto propriedade privada dos capitalistas – tem o papel de intensificar a produção de mais-valia, e separar, cada vez mais, o trabalho intelectual e o manual.

A retórica da formação de competências e habilidades, com o objetivo de adaptar os indivíduos a competir no mercado de trabalho, mobilizando conhecimentos necessários para realizar determinadas tarefas, pressupõe que somente os “melhores” conseguirão ter acesso ao mercado de trabalho.

Nesse caso o conhecimento será determinante para aumentar o próprio capital, melhor dizendo, o lucro das empresas. Isso ocorre a partir da extração de trabalho excedente (subtraindo-se a produtividade das horas de trabalho necessárias para remunerar o trabalhador, o restante é trabalho excedente: o chamado lucro).

A incorporação das forças naturais e da ciência ao processo de produção eleva a produtividade do trabalho.

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia, em acordo com os interesses do capital, incorporado ao setor produtivo, transfere ao produto uma parte adicional sobre seu valor original, se constituindo como a força produtiva capaz de ampliar o capital. Em resumo, quando o trabalhador estuda mais e aumenta a produtividade de seu trabalho, o capitalista fica mais rico. Já o trabalhador, não (apesar de produzir mais).

Interessa às elites, dessa forma, que o conhecimento destinado aos trabalhadores seja limitado e esvaziado, a partir do treinamento de competências e habilidades de onde se possa extrair trabalho excedente, capaz de proporcionar ao capital sua valorização.

No neoliberalismo o recrutamento do conhecimento passa pela desvalorização do próprio conhecimento que, para servir ao capital, rebaixa seu conteúdo.

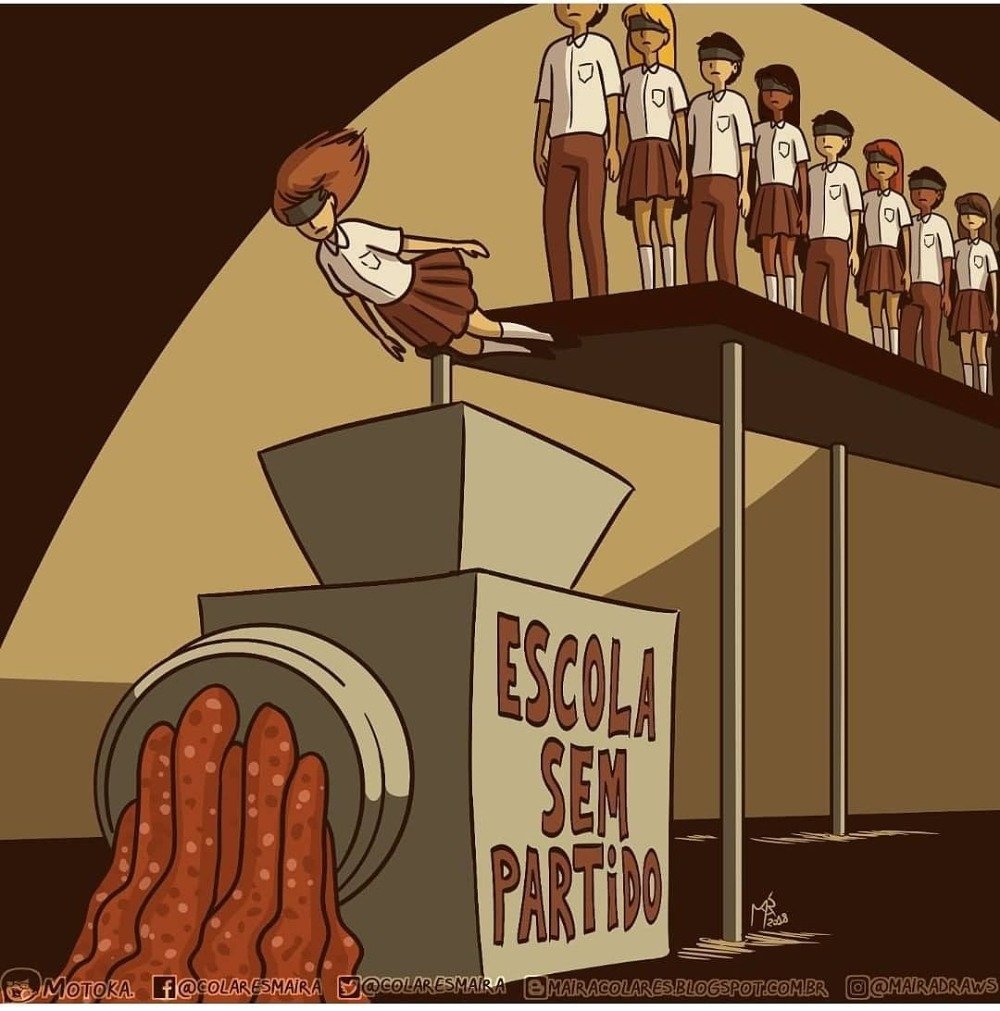

O ideário neoliberal tem reduzido a educação acessível à classe trabalhadora ao ensino de valores morais, que deturpam a ideia de cidadania, confundindo-a (propositalmente) com a ideia de conformismo com a ordem social vigente.

Tal ideologia se afirma pela difusão das noções de Estado mínimo e de livre mercado, que reduzem o papel do Estado a uma posição de regulação e controle, em detrimento da função de provisão.

A redução da função da educação à formação de recursos humanos para a estrutura de produção, apoiada na teoria do capital humano, tem definido o futuro dos indivíduos e das sociedades com base nas escolhas individuais.

Tal teoria trata a educação como pressuposto do desenvolvimento econômico e social, representando um mecanismo de democratização na distribuição de possibilidades. Funcional ao novo padrão de acumulação de riqueza, associa os ganhos de produtividade à qualificação do “fator humano” empregado na produção, de forma que a educação passa ser vista como um meio de qualificação do trabalho humano, no sentido de tornar os indivíduos capazes de ampliar a produtividade econômica e as taxas de lucro.

A escola forma cidadãos?

A teoria do capital humano propõe que o conhecimento escolar deve ter como objetivo formar indivíduos cada vez mais pragmáticos e utilitaristas, pelas habilidades e competências básicas, com a operacionalização do saber, capaz de produzir resultados e adaptar-se a novidades, sendo essas adaptações vistas como indispensáveis para o ingresso no mercado de trabalho.

A difusão da ideia de que não há mais alternativa ao capitalismo na América Latina promove a ilusão de que o desenvolvimento desses países depende diretamente da qualificação e da produtividade de seus trabalhadores, devendo atender às demandas da mundialização do capital; e enaltecer a sociedade do conhecimento, a empregabilidade, o empreendedorismo e as competências, hipertrofiando a esfera individualista e invertendo a visão da desigualdade social, com uma mudança profunda e regressiva na concepção de educação básica republicana (pública, gratuita, universal e laica).

O Currículo Paulista Etapa Ensino Médio

A estratégia de submeter a juventude a interesses empresariais ganhou força a partir da aprovação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular, Lei n. 13.415 de 2017) durante o governo Temer, como consequência da intensificação da pressão das fundações e institutos privados na definição e implementação das políticas educacionais.

Em julho de 2020, quando o Estado de São Paulo decretava isolamento social devido à pandemia de Covid 19, foi aprovado o Currículo Paulista Etapa Ensino Médio seguindo as “novidades” que haviam sido estabelecidas pelo governo Michel Temer no âmbito nacional, propondo aumentar a centralidade dos agentes privados na definição da política educacional no Estado, a exemplo da parceria entre a Seduc (Secretaria de Estado da Educação) e a Associação Parceiros da Educação.

Ao contrário do que era propagado nos anos 90, as classes dominantes têm reordenado o Estado e não produzido um Estado mínimo. Presenciamos o avanço da iniciativa privada sobre o Estado (e sobre o patrimônio público), tomando-o para si.

A propaganda neoliberal apresenta os interesses da classe dominante como se fossem os interesses de todos, rumo ao bem comum, mas entrega queda da qualidade dos serviços públicos e aumento da exclusão social.

Um exemplo é o foco do Currículo Paulista Etapa Ensino Médio no empreendedorismo, visando estimular os jovens trabalhadores a terem protagonismo e iniciativa individual no contexto em que a organização do trabalho requer adaptação individual a profissões cada vez mais mutantes, que exigem preparo contínuo para se atuar. Os contratos seguem cada vez mais flexibilizados, enquanto a própria flexibilização do Currículo reflete essa doutrina que exalta a adaptação à flexibilização do trabalho.

Como resposta ao aumento do desemprego e da informalidade, o Currículo Paulista Etapa Ensino Médio promove o aumento da responsabilidade dos indivíduos pela sua própria trajetória.

O neoliberalismo reduz a democracia

O Estado neoliberal considera que os agentes da sociedade civil são os representantes do capital, através de suas associações “sem fins lucrativos” enquanto exclui das definições das políticas educacionais os sindicatos de trabalhadores, o movimento estudantil e outros movimentos populares em luta pela educação.

Qualquer movimento ou iniciativa crítica ou oposta à política educacional promotora da lógica empresarial é vista como ameaça vinda dos “perdedores” nas disputas de mercado. E, assim, devem ser combatidas e neutralizadas.

A escola como espaço de luta

Contraditoriamente a mesma escola que reproduz a adaptação dos indivíduos às condições sociais vigentes, também coloca os trabalhadores em contato com a possibilidade de produzir e se apropriar do conhecimento, e até instrumentalizá-lo para lutar contra a opressão.

O acesso e a permanência na escola, para a classe trabalhadora, pode ser uma forma de resistência aos limites do conhecimento e sua utilização pelo capital, que tende a lhe negar o saber acumulado pela humanidade, e entregar aos estudantes, no máximo, alguns fragmentos de realidade, negando qualquer possibilidade de mudança na estrutura social.

A apropriação do conhecimento pela classe trabalhadora constitui um instrumento de poder capaz de ampliar a compreensão da realidade, aperfeiçoando, inclusive, sua capacidade de luta.

Os ajustes na educação, durante os anos 90, que fundaram a sociedade do conhecimento, foram parte da estratégia neoliberal com objetivo de mascarar a luta de classes, enfraquecendo as críticas radicais ao tipo capitalista de sociedade, minando qualquer possibilidade de imaginar uma mudança drástica nos rumos da história. Embora a história insista em continuar aberta a novas possibilidades.

Referências:

BELLUZZO, L. G. A internacionalização recente do regime de capital. Carta Social e do Trabalho, v. 27, n. Internacionalização do capital e a nova divisão internacional do trabalho, p. 2–13, set. 2014

Goulart, D. C., & Soares Moimaz, R. (2021). O Currículo Paulista Etapa Ensino Médio: educação pública, interesses empresariais e implicações. Pensata, 10(1). https://doi.org/10.34024/pensata.2021.v10.12618

BIAVASCHI, M. B. O processo de construção e desconstrução da tela de proteção social do trabalho: tempos de regresso. Estudos Avançados, v. 30, n. 87, p. 75–87, 2016

DARDOT, P.; LAVAL, C. A nova razão do mundo: Ensaio sobre a sociedade neoliberal. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2016

FAGNANI, E. Política Social no Brasil (1964-2002): Entre a cidadania e a caridade. Campinas: Unicamp, 2005.

FAGNANI, E. O fim do breve ciclo de cidadania social no Brasil (1988-2015). Texto para discussão. Unicamp. IE, v. 308, p. 1–20, 2017

HARVEY, D. Neoliberalismo: História e Implicações. In: São Paulo: Edições Loyola, 2008

HENRIQUE, W. Determinantes da pobreza no Brasil. Carta, v. 11, p. 1–11, 2010

KREIN, J. D. O desmonte dos direitos, as novas configurações do trabalho e o esvaziamento da ação coletiva: consequências da reforma trabalhista. Tempo Social, 1. v. 30, p. 77–104, 26 abr. 2018.

LAVAL, C. A escola não é uma empresa. O neo-liberalismo em ataque ao ensino público. Londrina: Planta, 2004.

MARX, K. Cap. XXIII: A Lei Geral da Acumulação Capialista. In: O Capital: Crítica da Economia Política. [s.l.] Abril Cultural, 1996. p. 245–338

STREECK, W. Capítulos 1 e 2. In: Tempo compado – A crise do capitalismo democrático. Coimbra: Actual, 2013